適応障害と診断され休職。休職中の過ごし方や復職のポイントとは

休職される方の診断として、うつ病に次いで多い適応障害。仕事のストレスが原因で適応障害を発症する方が増えています。

適応障害と診断されて休職したら、どうすればいいのか?

ステージごとの過ごし方や復職に向けてのポイントなどをご紹介します。

休職される方の診断として、うつ病に次いで多い適応障害。仕事のストレスが原因で適応障害を発症する方が増えています。

適応障害と診断されて休職したら、どうすればいいのか?

ステージごとの過ごし方や復職に向けてのポイントなどをご紹介します。

適応障害はストレスが原因で生じる精神疾患です。ストレスの原因と距離を取ることで症状は緩和されます。

そのため仕事が原因で適応障害になった場合、休職という選択肢はとても良いものです。仕事を休むことは、“逃げ”でも“甘え”でもなく、心身の治療に必要なステップと言えます。

回復期では治療に専念して過ごすことが大切です。主治医に薬を処方されたなら、忘れずに服用するようにしましょう。

適応障害の症状に抑うつ気分や気力の低下、不眠などがありますが、服薬によってそれらを改善できる可能性があります。薬の飲み忘れは、治療期間を伸ばしかねません。

薬の効力や副作用などに悩みがある場合は、主治医に相談やセカンドオピニオンを活用しましょう。

また回復期は「何もしない」、「寝たいときに寝る」など、生活リズムを気にせず心身の調子を整えることが大切です。

休んでいることに罪悪感を感じてしまうこともあるかもしれませんが、自身を最優先に症状の改善に努めましょう。

症状が落ち着いてきたら職場復帰への準備を始めましょう。ただし焦って復職しないことが大切です。

復帰後に再発してしまう可能性があります。

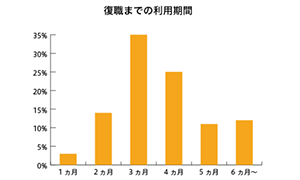

リワークセンターでは、利用者の6割ほどが3~4ヵ月で復職しています。

回復期と合わせて、6ヵ月ほどが休職期間の目安になります。

ただし適切な休職期間は、個々の症状や希望等によって異なります。1ヵ月で職場復帰する人もいれば、1年かけて復職する方もいます。

焦らずに自身の準備が整ってから適切なタイミングで仕事復帰することが大切です。

それではどのように復職準備をすればよいのでしょうか? ここでは休職期間中の過ごし方についてご紹介します。

適応障害は原因が明確であるという特徴があります。

せっかく症状が治療できても、復帰後にその原因に近づいてしまえば適応障害が再発・再休職しかねません。

そのため、まずは休職に至った原因を振り返ることが大切です。ストレスの原因を特定し、その対処方法を学ぶことが休職期間中に重要となります。

ストレスの原因は人によって異なります。そしてその対処方法も十人十色です。

自己分析が苦手な方や、他の人の対処方法が知りたいときには、専門機関を利用するのも一つです。

リワークセンターでは、ストレスの原因や対処法を考える無料体験会を開催しています。

「ひとりで自己分析するのが苦手」

「他の方の考え方も知りたい」

「同じような悩みを抱えている方と共有し合いたい」

悩みに寄りそってもらいながら、専門家と一緒に対処方法を考えたい方におすすめです。

あなたに合った無料体験会をご案内しますので、まずはお気軽にご相談ください。

回復期では治療に専念することが大切ですが、生活リズムが乱れたり、体力が低下することもあります。

生活リズムや体力が戻らずに復職すると、仕事に支障が生じかねません。生活習慣や心身の健康を整えることが大切です。

そのため朝にしっかりと起き、日中に運動することで、夜に寝付きやすくなります。

これらを実行しようとしても難しいときには、仕組み化することも有効です。専門機関を利用することも一つでしょう。

リワークセンターでは、ヨガやウォーキング、フットサルなど各種のセルフケアプログラムがあります。

最初は週1~2日午後のみから始め、最終的には週5日午前から利用できるように目指すことで、朝型の生活スタイルや低下した体力を取り戻すことができます。

またMicrosoft officeを始め、プログラミングやデザインなどのITスキルや、ファイナンシャルプランナーや簿記検定などの資格取得に向けて学ぶこともできます。

休職期間中に心身を整えつつ、リスキリングして復職後に役立てたい方にも、リワークセンターはおすすめです。

詳しいサービス内容が気になる方には、資料をメールでお届けしています。

下記フォームからお気軽にお問い合わせください。

復職準備が整ったら、いよいよ職場復帰です。しかし、ここでも焦りは禁物です。

最初から週5日フルタイムで復帰するのではなく、週数日の短時間勤務などから始めましょう。

また適応障害の原因から離れて復職することも大切です。復帰時にその原因から離れられないと再発・再休職の可能性が高くなります。

自身で上司や人事担当者と復帰先や仕事内容について交渉することが難しいときには、専門機関に頼ることもできます。

健康的に安心して働き続けられるように、リワークセンターでは以下のことも大切にしています。

休職原因の特定と対処方法の検討

復職時期の交渉

復帰後の仕事内容や部署などの調整

環境調整やストレスへの対処方法などを身に付けることで、復帰後も多くの方が働き続けています。

復職も継続的にサポートするので、安心して職場復帰したい方におすすめです。

復職することが怖い方には、『適応障害で復職が怖いときは専門家に相談。休職期間の延長や復帰先の異動など調整できることも』のコラムもおすすめです。

また復職に不安がある方には、同じような方の復職事例を知ることで安心できることもあります。

リワークセンターを利用して職場復帰した方のエピソードbookを無料でお送りしています。

休職中の過ごし方の参考にもなりますので、お気軽にご請求ください。

適応障害で休職したら、まず体調の回復に努めましょう。

症状が落ち着いて働くことを考えられるようになったら、専門機関に相談してみてはいかがでしょうか?

リワークセンターでは、無料相談を随時開催しています。

精神保健福祉士や臨床心理士、キャリアコンサルタントなどの国家資格保有のスタッフが多いので、専門家に寄りそってもらいながら休職中の過ごし方の相談がしたい方におすすめです。

オンライン相談もできるので、外に出かけずに家からご相談いただけます。お気軽にご利用ください。

※コラム中の画像は全てイメージです

関連するコラム