具体的なリワークプログラムは施設によってさまざまです。

そのため自分に合った復職支援プログラムを提供する事業所を見つけることが大切になります。

リワークプログラムの一例として、当リワークセンターが提供するプログラムを一部ご紹介します。

職場復帰プランの作成

休職の原因は人それぞれ違い、希望の復職時期や復帰先等も異なります。画一的な対応では個々のニーズに対応することができません。

そこでリワークセンターでは、一人ひとりに合った職場復帰プランを個別に作成します。

また職場復帰プランは主治医や企業と連携しながら作成します。

そのため体調に配慮しながら利用することや、実際の復職を見据えながらリワークプログラムを受けることができます。

たとえば最初は週2日3時間の利用から開始して、生活リズムや体調の回復状況に応じて徐々に通所頻度を増やしていきます。

3,000以上の個人・集団プログラムから自分に合ったものを選べる

リワークセンターにはプログラムが3,000以上あります。

プログラムは大きく2つに分けられます。一つは個人プログラム、もう一つは集団プログラムです。

個人・集団プログラムにはさまざまなものがあり、そこから自身に合った職場復帰支援プログラムを受けられます。

個別面談

個人プログラムの一つに、個別面談があります。

頻度は個々によって異なりますが、リワークセンターでは主に週に一度は面談を実施しています。

リワークセンターのスタッフの約8割が、臨床心理士や精神保健福祉士、キャリアコンサルタントなどの国家資格保持者です。

専門家と定期的に面談することで、悩みを一人で抱え込まないようにサポートしています。

また面談では職場復帰プランの進捗を確認し、必要に応じてプランの見直しもおこないます。

個別面談を利用した方の声

「主治医との診断はすぐに終わってしまいがちで、話したいことを話せずにいました。リワークセンターでは十分な面談時間を取っていただけるので、不安をしっかりと話せて心が楽になっています」

「上司との復職面談で、別の部署に異動して復帰することが決まりました。ただ新しい仕事についていけるか不安でした。その悩みをスタッフに相談したところ、会社の上司と復帰時の仕事内容について調整してくれました。そして新しい仕事内容と似たものを模擬業務としてリワークセンターで用意してくださり、ある程度体験したうえで復帰できたので助かりました」

セルフケアプログラム

うつ病や適応障害などの精神疾患の治療では、まずしっかりと休むことが大切です。

そして症状が回復してきたら、生活リズムや体力を取り戻すことが重要です。

昼夜逆転した生活リズムや体力が落ちた状態で復職すると、症状が悪化・再発するリスクが高まり再休職につながります。

そのためリワークセンターではセルフケアプログラムもご用意しています。たとえばフィットネスやウォーキング、ジョギングなどを取り入れています。

またRIZAPとコラボしたウェルネスプログラムもあり、心身の健康を整えるために体を動かす活動にも力をいれています。

セルフケアプログラム利用者の声

「主治医から運動がうつ病に良いと聞いていたものの、三日坊主で終わっていました。リワークセンターに通うことで、定期的に運動するきっかけができて良かったです」

「生活リズムがなかなか戻らずに悩んでいました。リワークセンターで運動することで良い意味で体が疲れるので、夜も寝付きやすくなりました」

ストレスマネジメントプログラム

適応障害などの精神疾患は、ストレスが原因で発症します。

そして職場復帰後の再発を防ぐには、ストレスの原因から離れて復職することが重要です。

そのためにも、何がストレスの原因であったかを発見し、その回避方法や対処方法を学ぶことが大切になります。

リワークセンターでは心理プログラムとして、認知行動療法などを実施しています。

休職に至った原因を専門家と振り返りながら、原因の特定やマネジメント方法を学びます。

ストレスマネジメントプログラムには、スタッフとの個別形式や、利用者同士のグループワーク形式があります。自分に合った形で自己分析に取り組めると好評です。

ストレスマネジメントプログラム利用者の声

「自己分析が苦手なので、スタッフと面談をしながら振り返ることができて良かったです。スタッフと対話をしながら、多面的に当時を分析できて新しい発見にもつながりました」

「グループワークが苦手でしたが、スタッフから『聞くだけでも大丈夫』とのことなので参加しました。他の方のストレスの原因に共感できて、自分だけじゃないと思えたり、自身では思いつかない対処法を知ることができて良かったです」

ITプログラム

主にパソコンを使ったプログラムです。事務作業などに役立つITスキルを身に付けられます。

うつ病などを発症すると集中力が低下するため、パソコン作業を通じて集中力の回復も図れます。

またWordやExel、PowerPointなどのMicrosoftOfficeだけではなく、PhotoshopやIllustratorなどのデザイン系ソフトも学べます。

ITプログラム利用者の声

「これまで現場で長く働いていました。復職時は本社勤務になり、自分に事務仕事ができるか不安でした。リワークセンターで事務スキルを学べて助かりました」

「事務職でもともと働いており、今さらパソコン訓練なんて自分には必要ないと思っていました。ただ実際におこなったところ、打ち間違いが散見されて我ながら驚きました。たとえば文字をちゃんと追えていなかったり、入力後の再確認がしっかりできていないなどが原因でした。会社の資料作成でこのミスをしていたら職場の皆に心配されてしまうので、事前に気づくことができて良かったです」

コミュニケーションプログラム

ソーシャルスキルトレーニング(SST)などを通して、対人関係の問題解決スキルを学べる集団プログラムです。

アサーティブな伝え方やプレゼンテーションなどに役立つポイントも学びながら、ビジネスで必要となるコミュニケーション力を身に付けます。

コミュニケーションプログラム利用者の声

「相手の意見を尊重するあまり、自分の意見を言えずに抱え込んでしまうことが多かったです。そのモヤモヤをずっと抱え続けたことが一因となり、適応障害を発症しました。相手を不快にしない伝え方を改めて学ぶことができ良かったです」

「会社の月次報告や企画提案などのアウトプットが苦手でした。評価されやすい報告書や企画書などの内容面と、相手にしっかり伝わる発表の仕方など、プレゼンテーション力を総合的に高めるプログラムを受けられて良かったです」

資格取得プログラム

リワークセンターでは、休職中の資格取得もサポートしています。

たとえば、以下のような資格取得に向けた講座があります。

日商簿記

ファイナンシャルプランナーFP各級

宅建

MBA

衛生管理者

IT系資格

秘書技能検定 など

休職中に資格を取得してキャリアの幅を広げることにもつながります。

資格取得プログラム利用者の声

「休職する前、簿記の知識があれば仕事に活かせると思うことがありました。ただ日々の忙しさに、簿記を勉強する時間がありませんでした。この機会に簿記をちゃんと学べることをチャンスと捉えて、休職中にスキルアップすることができました」

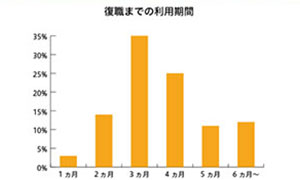

「私の場合は休職期間が3ヵ月だったので、MBAに興味はあったものの試験勉強するための十分な時間はありませんでした。ただMBAで求められる知識の概要を把握することができたので良かったです」

キャリア別プログラム

休職する原因はさまざまであり、リワークセンターの利用者には若い方もいれば、ミドル世代の管理職の方もいます。

復職後に必要となるスキルや知識は役職によって異なるので、リワークセンターではキャリア別プログラムもご用意しています。

プログラムは新人・若手・管理職・幹部の4種別があり、自身に合ったリワークプログラムが受けられます。

キャリア別プログラム利用者の声

「社会人5年目になり、責任のある仕事を任されるようになりました。ただその責任を一人で重く受け止めてしまい、うつ病になりました。プログラムがキャリア別にあったので、今の自分に大切なことや、一歩先を見据えたときに必要となることを学べて良かったです」

「休職前は管理職として働いていました。他のリワーク施設では一般社員向けの内容になっており、自分に有用そうには思えませんでした。リワークセンターではキャリア別のプログラムがあり、部下のマネジメントに役立つことを学べて良かったです」

模擬業務プログラム

職場を想定した業務に取り組むことで、仕事の勘を取り戻せる復職支援プログラムです。

職場復帰する際は、もとの職場に戻る方もいれば、別の部署に配置転換して復職する方もいます。

異動して復職する方の場合、仕事内容が新しくなるので不安に思いやすいです。

異動後を見据えた模擬業務をリワークセンター在籍時に経験することで、不安を軽減して職場復帰できるようになります。

模擬業務プログラム利用者の声

「リワークセンターに通う前は、医療リワークを利用していました。医療リワークは体調面で役に立ちましたが、リワークセンターのような実務を想定したプログラムはありませんでした。復職前に模擬業務ができたことで、チームで取り組む感覚を取り戻せました」

「最初は模擬業務をする意味が分かりませんでした。ただ模擬業務中に、相談したいけどできないことがありました。そのとき、聞きたいことを聞けずに溜め込んでしまいがちな自分を変えられていないと気づくきっかけになりました。リワークセンターでは質問しやすい空気があるので、まずはこの環境でちゃんと自己発信できるようになったことが、復職後の現在の働きやすさにつながっていると思います」

復職面談プログラム

リワークセンターでは、企業との復職面談に同席してサポートすることもできます。

復職面談前に、復職時に受けたい配慮や希望の働き方について検討します。

それをもとに会社と復職面談を実施し、安心して職場復帰できるように支援します。

職場での配慮の例としては以下が挙げられます。

短時間勤務

軽作業や定型業務への従事

残業・深夜業務の禁止

出張制限

交替勤務制限

危険作業、運転業務、高所作業、窓口業務、苦情処理業務などの制限

フレックスタイム制度の制限または適用

転勤についての配慮 など

また厚生労働省による「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」では、まずはもとの職場への復帰を原則として提唱するものの、それは原則であり必須ではありません。

リワークセンターでは、休職の原因が職場環境(仕事内容や人間関係など)にあり、その環境改善が難しい場合には別の部署で復職することも選択肢として、企業と交渉します。

復職面談プログラム利用者の声

「復職面談で何を聞かれるのか不安で、ちゃんと受け答えできるか心配でしたが、リワークセンターがサポートしてくれて助かりました。まずは短時間勤務のリハビリ出社から始めることができたので良かったです」

「職場に戻ることが嫌で嫌で仕方なかったです。転職も考えたのですが、新しい会社の風土になじめるかも不安でした。そのことをリワークセンターに相談したら、異動しての復職を会社に提案してくれました。おかげさまで配置転換して職場復帰することができて良かったです」

復職後の職場定着プログラム

復職はゴールではなくスタート。職場復帰後に精神疾患の症状が再発して再休職をしないことが大切です。

そのためリワークセンターでは、復職後も定期面談などを通して継続サポートします。

不安をひとり抱え込まずにすみ、悩みを職場に言いづらいときはリワークセンターが代弁するなど、安心して働ける環境づくりへ支援します。

職場定着プログラム利用者の声

「リワークプログラムを受けて復職できる自信がついたものの、いざ職場復帰が近づくと不安でした。復職後も丁寧にサポートいただけて、ひとりじゃないことが心強かったです。復職当初はリワークセンターに頼りがちでしたが、徐々に自分で会社に相談できるようになり、自立して働けるように今後も頑張ります」

「困ったときに相談できる場が外部にあることは安心感につながりました。会社には言えないこともリワークセンターには話せるので、気持ちを吐き出せてスッキリします。ストレスマネジメント方法を実際の職場での出来事を踏まえながら実践できるので、対処法に悩んだときも相談できるので助かっています」

リワークプログラム体験会の参加方法

リワークセンターでは実際のプログラムを体験できる会を随時開催しています。

興味のある方はサイトからお気軽にお問い合わせください。日程を調整し、予約を承ります。

体験会ではプログラムを体感できるのはもちろん、不安な点や疑問点をその場でスタッフに直接質問が可能です。