ストレスで涙が出る原因と対処法! 急に涙が止まらない理由を解説

ストレスを感じたとき、悲しくないのに涙が急に出てきて戸惑った経験はありませんか。

この記事では、ストレスで涙が出るメカニズムを解説。涙が止まらないときに考えられる心身のサインや、うつ病・適応障害などの可能性についても触れ、簡単なストレス対処法から受診の目安まで具体的な情報を紹介します。

ストレスを感じたとき、悲しくないのに涙が急に出てきて戸惑った経験はありませんか。

この記事では、ストレスで涙が出るメカニズムを解説。涙が止まらないときに考えられる心身のサインや、うつ病・適応障害などの可能性についても触れ、簡単なストレス対処法から受診の目安まで具体的な情報を紹介します。

病気や障害のこと、暮らしのこと、

お金や社会保障制度のこと、そして仕事のことなど、

何でもご相談ください。

ストレスがたまると感情の起伏とは関係なく、思いがけないタイミングで涙が出ることがあります。その理由には下記のようなものが挙げられます。

自律神経のバランスの乱れ

脳が感情を処理しようとする働き

ストレスホルモンの排出

これらの背景には、涙が作られる体の仕組みと自律神経が深く関係しています。次の項目でその働きについてくわしく解説します。

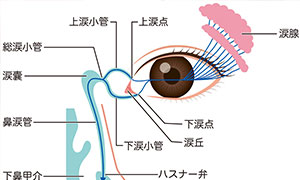

涙は目の上あたりにある涙腺という器官で作られ、まばたきによって目の表面に広がります。涙は目の乾燥を防ぎ栄養を届け、ゴミや細菌を洗い流すなどの大切な役割を担っています。突然出る涙は、主に以下のような種類に分けられます。

生理的な涙:目にゴミが入ったときなどに出る、刺激に反応する涙

心理的な涙:悲しい、嬉しい、感動したなど、感情が高ぶったときに出る涙

ストレスで急に涙が出る現象に直接関係するのは、このうち心理的な涙です。生理的な涙は異物を洗い流して目を保護するための生理的な反応で、その成分はほとんどが水分です。一方の心理的な涙にはストレスホルモンなどが含まれており、涙とともにこれらを排出することで気持ちを落ち着かせる役割があると考えられています。

特に悲しいわけでもないのに涙が出るのは、自律神経のバランスの乱れが関係するといわれています。

自律神経には、体を活動的にする「交感神経」と、休息させる「副交感神経」の2つがあります。日中は交感神経が優位になって活動し、夜や休息時には副交感神経が優位になって心身を休ませるというように、バランスを取りながら体の機能を調整しています。

しかし強いストレスを受け続けると交感神経が過剰に働き続け、心身はずっと緊張状態になります。この緊張が限界に達したり、何かのきっかけでふと力が抜けたりすると、今度は副交感神経が急激に、かつ過剰に優位になることがあります。

副交感神経は体を休息させようとする神経であり、涙腺の活動を活発にする働きも持ちます。そのため副交感神経が急に優位になると、脳が「リラックスせよ」という指令を出し、本人の意思とは関係なく涙が分泌されてしまうのです。これが、感情に関わらず涙が出る仕組みといわれています。

涙もろくなるのは、ストレスがたまっているサインのひとつです。しかし、ストレスの影響は涙だけに現れるわけではありません。下記のような兆候に当てはまるものがないかチェックしてみましょう。

最近、わけもなく涙もろくなった

寝つきが悪い、または寝ても疲れがとれない

頭痛や肩こりが続いている

食欲がない、または食べ過ぎてしまう

ささいなことでイライラする

何をするのもおっくうに感じる

以前は楽しめていた趣味が楽しめない

仕事や家事でミスが増えた

ストレスが続くと自律神経のバランスが崩れ、体にさまざまな不調が現れます。

頭痛・めまい:交感神経が優位になり続けると首や肩の筋肉がこわばり、緊張型頭痛が起こりやすくなります。また自律神経の乱れは平衡感覚にも影響し、めまいを引き起こすことがあります。

不眠:夜になっても交感神経が活発なままだと、脳が興奮して深い眠りにつきにくくなります。

食欲不振・胃痛:自律神経は胃腸の働きもコントロールしています。この働きが乱れると、食欲がなくなったり胃酸が過剰に分泌されて胃痛や胸やけが起きたりします。

動悸・息切れ:交感神経は心臓の拍動を速める働きがあります。つねに緊張状態にあると心臓に負担がかかり、動悸や息切れを感じやすくなります。

ストレスは心にも影響を与え、感情や思考の面でも不調を引き起こします。

気分の落ち込み・不安感:ストレスに対抗するために脳内のエネルギーが消費され、気分を前向きに保つ神経伝達物質の働きが鈍くなります。理由なく気分が沈んだり、将来に対して強い不安を感じたりすることが増えます。

イライラ・怒りっぽさ:心に余裕がなくなり、普段なら気にならないようなことにも過敏に反応してしまいます。感情のコントロールが難しくなり、周囲の人に当たってしまうこともあります。

集中力・判断力の低下:常にストレスに意識が向いているため、目の前のことに集中できなくなります。その結果、仕事でケアレスミスが増えたり重要な判断を先延ばしにしたりするなど、日常生活にも影響が出始めます。

わけもなく涙が出る状態が続く場合、それは単なるストレス反応ではなく治療が必要な病気のサインである可能性も考えられます。特にうつ病や適応障害では涙もろさが初期症状として現れることがあるため、自己判断で済まさず専門医の診断を受けることが重要です。

うつ病は脳のエネルギーが欠乏し、感情や意欲をコントロールする機能がうまく働かなくなる病気です。その症状のひとつとして、感情のコントロールが困難になり、ささいなことで涙が止まらなくなる「涙もろさ」が見られます。

ただし、涙もろさだけでうつ病と判断されるわけではありません。以下のような症状が2週間以上、ほとんど毎日続く場合にうつ病の可能性が考えられます。

抑うつ気分:一日中気分が落ち込んでいる、悲しい気持ちが続く

興味または喜びの喪失:これまで楽しめていたことに対して興味がわかない、楽しいと感じられない

疲労感・気力の減退:体が重く、ひどく疲れた感じがする

睡眠障害:寝付けない、夜中や早朝に目が覚める、または寝すぎてしまう

思考力・集中力の低下:仕事や勉強に集中できない、決断ができない

自己評価の低下・罪悪感:「自分はダメな人間だ」と過度に自分を責める

これらの症状に複数当てはまる場合は、専門医への相談をおすすめします。

適応障害は、ある特定の状況や出来事がその人にとって大きなストレスとなり、そのために心身のバランスを崩してしまう状態です。適応障害の場合はストレスの原因がはっきりしている点が顕著です。

たとえば職場の異動や人間関係、転居など、生活の変化がきっかけとなることが少なくありません。そのストレスや緊張が許容量を超えてしまった結果として、涙もろさ、不安、抑うつ気分、怒りなどの情緒的な症状、寝坊や無断欠勤などの行動面での問題が現れます。

うつ病との大きな違いは、ストレスの原因から離れると症状が改善する傾向がある点です。たとえば仕事のストレスが原因であれば、休日や休暇中には気分が楽になることがあります。しかし根本的なストレス源である生活や仕事の環境が解決されないかぎり症状はくり返し現れるため、原因となっているストレスを調整し、環境に適応しやすくするための継続的なサポートや治療が必要です。

ストレスによる涙は、心身が休息を求めているサインです。つらいときは無理をせず自分をいたわることを考えましょう。ここでは、自分でできる具体的なストレス対処法を紹介します。

心身をリラックスさせる

生活習慣を見直す

信頼できる人に相談する

特にこれらの方法は乱れた自律神経のバランスを整え、心を落ち着かせる助けになります。無理のない範囲で、できそうなことから試してみてください。

意識的にリラックスする時間を作ることは、過剰に働いている交感神経を鎮め、副交感神経を優位にするために効果的です。

深呼吸をする:ゆっくりと鼻から息を吸い、時間をかけて吐き出す腹式呼吸は、手軽に副交感神経を刺激できる方法です。不安や緊張を感じたときに試してみましょう。

軽い運動を取り入れる:ウォーキングやストレッチなどの軽い運動は、心身の緊張をほぐし、気分転換になります。特に一定のリズムでおこなう運動は、心を安定させる神経伝達物質「セロトニン」の分泌を促すといわれています。

趣味の時間に没頭する:読書や音楽鑑賞、映画鑑賞など、自分が「楽しい」「心地よい」と感じることに時間を使うのは、ストレス解消の基本です。感動的な映画を観るなどして、あえて思いきり泣くことも心をスッキリさせるのに役立ちます。

ぬるめのお湯にゆっくりつかる:38〜40℃くらいのぬるめのお湯は、副交感神経を優位にし心身をリラックスさせる効果が期待できます。

自律神経のバランスは、日々の生活習慣と密接に関係しています。特に「睡眠」「食事」「運動」といった生活リズムを守ることが、心身を整える土台となります。

睡眠の質を高める:できるだけ決まった時間に起きて朝日を浴び、体内時計をリセットしましょう。睡眠の質のためにも、寝る1~2時間前にはスマートフォンやパソコンの使用をやめ、脳への刺激を減らすことが大切です。リラックスできる音楽を聴いたり、温かい飲み物を飲んだりするのもおすすめです。

バランスのよい食事を心がける:1日3食、栄養バランスの取れた食事を基本としましょう。特にセロトニンの材料になる「トリプトファン」(大豆製品、乳製品、バナナなど)を意識してとるとよいでしょう。

適度な運動を習慣にする:ウォーキングなどの軽い有酸素運動を、週に数回、1回20~30分程度続けるのが理想です。運動する時間がない場合は、エレベーターではなく階段を使うなど、日常生活のなかで体を動かす機会を増やすだけでも効果が期待できます。

一人で悩みを抱え込んでいると、ストレスはどんどん大きくなっていきます。自分の気持ちや状況を言葉にして誰かに話すだけでも、心は軽くなるものです。これは「カタルシス効果」と呼ばれ、心の中にある不安やイライラを吐き出すことで感情が整理され、気持ちが落ち着く心理的な効果を指します。話しているうちに、自分の考えがまとまって問題解決の糸口が見つかることも少なくありません。まずは家族や親しい友人など、信頼できる人に話を聞いてもらいましょう。

身近な人には話しにくいと感じる場合は、専門のカウンセラーや相談窓口を利用するのもひとつの方法です。専門家には守秘義務があるため、安心して悩みを打ち明けることができます。

セルフケアを試しても涙が止まらない、または心身の不調が改善しない場合は、一人で抱え込まずに専門の医療機関に相談することを検討しましょう。どのような症状があれば受診を考えるべきか、また何科にかかればよいかといった具体的な目安を解説します。

病院に抵抗がある人もいるかもしれませんが、専門家は話を聞く訓練を受けており、相談内容の秘密は守られますので安心して相談できます。早期の受診が症状の悪化予防や、早期回復につながります。

どのような状態になったら病院へ行けばよいのか、判断に迷うこともあるでしょう。ここでは、専門家への相談を検討すべき症状の具体的な目安を挙げます。これらはあくまで目安ですが、自分や周りの人が当てはまっていないか、ひとつの基準として確認してみてください。

2週間以上、ほぼ毎日気分の落ち込みが続く

涙が止まらず、仕事や家事、学業に手がつかない

食欲が全くない、または食べ過ぎてしまい、体重が大きく変化した

夜まったく眠れない、または寝すぎてしまう日が続く

これまで楽しめていた趣味や活動に全く興味がわかなくなった

「自分が価値のない人間だ」と感じたり、自分を責めたりすることが多い

「消えてなくなりたい」という気持ちが頭に浮かぶ

これらのサインは、心身が限界に達している可能性を示しています。無理をせず専門家の助けを借りましょう。このほか、リストに当てはまらなくてもつらいと感じるときは専門家に相談することが大切です。

心の不調を相談できる主な診療科は「心療内科」と「精神科」です。それぞれの特長は以下のとおりです。

心療内科:ストレスが原因で体に症状(頭痛、腹痛、動悸、めまいなど)が現れている場合

精神科:気分の落ち込み、不安、不眠、イライラなど、心の症状が中心の場合

どちらを受診すればよいか迷う場合は、まずはお近くの心療内科に相談してみるとよいでしょう。またかかりつけの内科医に相談し、適切な専門医を紹介してもらう方法もあります。

初めて受診する際は、事前に「いつから、どのような症状で困っているか」「きっかけとして思い当たることはあるか」「日常生活でどのような支障が出ているか」などを簡単にメモしておくと、医師に状況を伝えやすくなります。

悲しくないのに涙が出るのは、自律神経のバランスが乱れ、心身が休息を求めているサインかもしれません。ストレスは涙以外にも、頭痛や不眠、気分の落ち込みなどのさまざまな不調として現れることがあります。まずはリラックスできる時間を作るなど自分でできるセルフケアを試してみましょう。

それでも症状が改善しない、日常生活に支障が出ているという場合は、一人で抱え込まずに心療内科や精神科などの専門機関に相談してください。早期に専門家のサポートを受けることが回復への近道となります。

※コラム中の画像は全てイメージです

病気や障害のこと、暮らしのこと、

お金や社会保障制度のこと、そして仕事のことなど、

何でもご相談ください。